色素増感太陽電池用高効率ナノスケール無機光吸収材料

Nam-Gyu Park

School of Chemical Engineering and Department of Energy Science Sungkyunkwan University, Suwon 440-746, Republic of Korea

はじめに

1991年にGratzelらが低コストの色素増感太陽電池(DSSC:dye-sensitized solar cell)を最初に報告して以来1、DSSCは、低コストであるのみならず透明性や高い意匠性を有するため、最も有望な太陽電池技術の1つとされています。半導体p–n 接合型太陽電池と異なり、DSSCはレドックス電解液を含むために湿式タイプに分類されています。しかし、DSSCは、液体電解液の代わりに固体のホール伝導体を用いることで、固体構造を持つ電池として作製することもできます。DSSCは、FTO(fluorine-doped tin oxide)基板上に堆積したナノ結晶TiO2膜、レドックス電解液またはホール伝導体、および対極からなります。TiO2表面上に吸着した光吸収材料は、電子およびホールを生成します。対電極としては、湿式デバイスの場合はPtまたは炭素が、固体型デバイスではAuまたはAgが使用されます。過去20年の間に、DSSC研究はかなりの進展を見せており、その結果、ポルフィリン色素、コバルト錯体レドックス電解質、および10 μmのメソポーラスTiO2膜を用いたDSSCにおいて、12%という高い光電変換効率が達成されています2。一方、固体型DSSCは、ホール伝導体として液体電解質の代わりに2,2',7,7'-tetrakis(N,N-p-dimethoxyphenylamino)-9,9'-spirobifluorene(spiro-MeOTAD、792071)を用いて1998年に開発されました3。しかし、変換効率は1%と低いものでした。変換効率の向上を目指し、固体型DSSC用の高い吸光係数の有機色素が設計・合成されているものの、未だ大きな改善は見られていません。また、Sb2S3やCdSeのような無機量子ドット材料が増感剤として用いられており、有機増感剤に比べて良好な効率が得られています4,5。さらに、固体型DSSCにおける画期的な技術が、2012年にParkグループにより開発されました。厚さ0.6 μmのTiO2薄膜上に吸着したCH3NH3PbI3ペロブスカイト増感剤によって、9.7%の変換効率が達成されています6。この我々の報告の直後に、ペロブスカイト型増感剤を基盤にしたDSSCでは、15%の変換効率が報告されました7。本稿では、ナノスケールの無機増感剤を用いたDSSCにおける進展について紹介します。

メソポーラスTiO2薄膜の重要性

DSSCには3つの重要な構成要素(メソポーラスn型酸化物層、増感剤、レドックス電解液またはp型ホール伝導体)がありますが、太陽電池の性能は酸化物層の結晶相、バンド構造、形態、細孔径および多孔性に大きく依存するため、メソポーラス酸化物膜をまず検討する必要があります。同じ増感剤および電解液を用いても、使用されるTiO2薄膜の結晶相が異なると、光起電力特性が異なったものとなります。例えば、アナターゼ型TiO2(637254)が、ルチル型TiO2(637262)に比べて優れていることが知られています8。電子移動の速度論的特性はナノ粒子充填構造に影響され、高密度充填されたアナターゼTiO2膜では、低密度充填されたルチルTiO2膜よりも速い電子移動が見られました8。また、入射光をより効果的に利用する目的で、半透明のナノ結晶薄膜と、その上に形成された光散乱層からなる2層構造が、TiO2ナノ粒子の単層構造よりも優れているという報告があります。散乱効果は、散乱粒子のサイズ、屈折率またはその位置によって決まるものとされています。2層構造での粒子サイズに対する散乱効率が研究され、光散乱は波長依存する反射に関係していることが明らかとなりました9。通常、散乱層にはサイズの大きな球形のTiO2粒子が用いられます。大きな粒子が光散乱で重要な役割を果たしているにもかかわらず、こうした表面積の小さい散乱粒子からは、電子生成のような付加的な効果がほとんど得られません。これは、色素吸着が、ナノ結晶TiO2に比べて非常に低いためであると考えられています。この問題を解決するために、ナノサイズのエンボス加工された表面、および中空構造を有する球状の(nano-embossed hollow spherical, NeHS)二官能性TiO2が開発され、サイズの大きな通常のTiO2と比較して優れた効果が確認されています10。さらに、TiO2膜におけるポーラス構造の制御も、色素吸着、酸化還元対移動およびホール導体の浸漬の点で重要です。たとえば、細孔径の制御により、異なる3つの色素の選択的な吸着が実現しています11。また、I3-/I-に比べて、コバルト錯体のようなより大きな酸化還元対の移動では、TiO2膜の細孔径および多孔性が非常に重要となります12。そのため、高性能DSSCの作製には、十分制御されたメソポーラスTiO2膜が特に要求されます。

CH3NH3PbI3ペロブスカイト光吸収材料を基盤とした固体型DSSC

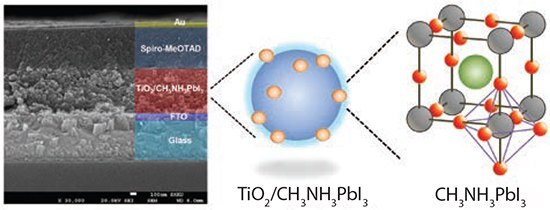

固体型DSSCは一種のp-i-n接合型であり、光吸収物質(i)を吸着したTiO2(n)が、p型(p)ホール輸送材料(HTM:hole transport material)と接しています。図1は、実際のデバイス断面のSEM像を示しています。ブロック層はFTOガラス表面に堆積し、FTOとHTMが直接接触するのを妨ぎます。メソポーラスTiO2膜はブロック層の上に形成されますが、ペロブスカイトを増感剤とした場合には、その膜厚はサブミクロン単位が推奨されます。また、Spiro–MeOTAD HTM材料は、メソポーラス膜中へ浸透します。次に、金または銀などの金属層を、HTM層の表面に堆積させます。

図 1.固体型DSSCの実際のデバイス断面(左)、ペロブスカイトCH3NH3PbI3が吸着したTiO2(中央)、およびCH3NH3PbI3ペロブスカイトの結晶構造(右)。図の球は、それぞれCH3NH3+(緑)Pb2+(灰色)およびI–(赤)を表します。

固体型DSSCの研究は、2012年にハロゲン化鉛系ペロブスカイトCH3NH3PbI3を用いることで大きな飛躍を遂げ、疑似太陽光照射(AM1.5G、1Sun)で9.7%のエネルギー変換効率(PCE)が示されました6。ペロブスカイト増感剤は、1ステップ6または2ステップ7のコーティングによりTiO2表面に堆積させることができます。1ステップコーティングでは、まずCH3NH2とHI(752851)を反応させてCH3NH3Iを調製し、これをγ–ブチロラクトン(GBL、B103608)またはジメチルホルムアミド(DMF)中でPb2(203602)と混合した溶液を用いてコーティングします。2ステップコーティングでは、最初にPbI2をTiO2表面にコーティングし、続いてCH3NH3I溶液に浸漬します。ペロブスカイト型太陽電池も、長期安定性を示します。9.7%のPCEが報告された2ヵ月後には、ドープ型ハロゲン化ペロブスカイト(CH3NH3PbI3-xClx)を用いてより高い変換効率が報告され、CH3NH3PbI2Clを吸着したAl2O3を使用することで10%を超えるPCEが達成されました13。このデバイスに用いられたAl2O3は単に足場の役割を果たし、電子アクセプタとしては機能しません。2013年にPCEはさらに向上し、CH3NH3PbI3増感剤およびポリトリアリルアミン(PTAA、702471)HTMを用いて12.3%が得られ14、さらに14.1%の認定された変換効率も報告されています7。ペロブスカイト太陽電池は、有機色素太陽電池では一般に見られない1 V前後の非常に高い光起電力を示します。加えて、高い光電流がサブミクロンの厚さのTiO2層から得られます。このペロブスカイト太陽電池の示す極めて優れた太陽電池特性の要因の1つは、CH3NH3PbI3の吸光係数がN719色素に比べて一桁高い点にあります15。もう一つの重要な理由は、ペロブスカイト化合物の電荷蓄積能にあり(図2)、インピーダンス分光法での静電容量測定で確認されています16。ペロブスカイト増感剤の持つ特有のオプトエレクトロニクス特性のため、有機金属ハロゲン化物ペロブスカイト太陽電池では20%という高い変換効率の可能性が現実的な値として予測されています17。

図 2.ペロブスカイトCH3NH3PbI3の密度状態(density of state、電荷蓄積に関連)を表す図。FTOとペロブスカイトの間にあるのがブロック層です。

量子ドット増感太陽電池

量子ドット(QD:quantum dot、半導体ナノ結晶)は、高い吸光係数や調整可能なバンドギャップの他に、MEG(multiple exciton generation、マルチエキシトン生成)の可能性を有するため、有望なDSSC増感剤の1つです。可視光のみならず近赤外光(NIR)も利用するためには、低バンドギャップ量子ドットの設計が必要です。様々な低バンドギャップ量子ドットの中で、PbSは、18 nmという大きな励起子ボーア半径により高い吸光係数を有し、また広範囲にわたってバンドギャップの調整が可能なため、最も精力的に研究されている量子ドットの1つです18。PbS量子ドットはDSSCに利用され、18.84 mA/cm2の光電流で3.82%の高いPCEが報告されています19。しかし、観測された光電流は理論値をはるかに下回るものでした。れは、PbSからTiO2への電子注入の速度が遅いことやPbSが再結合サイトとして機能してしまう点が、非効率的な電荷分離および回収につながり、PbS量子ドットの性能を限定的なものにしていると考えられています。最近、我々はドーピングの方法を検討することでこの問題を解決しました5。SILAR(successive ionic layer adsorption and reaction)法を用いてTiO2表面に量子ドットを堆積させ、PbおよびHgイオンの共堆積により、HgがドープされたPbS量子ドットを作製しました。PbS量子ドットと比較して、HgをドープしたPbS量子ドットは非常に優れた太陽電池特性を示し、特に光電流は30 mA/cm2と高い値が得られました。広域X線吸収微細構造(EXAFS:Extended x-ray absorption fine structure)解析およびフェムト秒過渡吸収測定により、この光学特性の顕著な向上は、構造変化およびPbとS間の化学結合性の強化と関係していることが明らかとなりました。

図3は、HgをドープしたPbS量子ドット増感太陽電池のI–V特性を示しています。最近、我々は溶液pHの調整により表面電荷を制御することにより、酸化物表面上での量子ドット数を増加させる新たな手法を提案しました20。Pb2+およびHg2+を含む溶液のpHを3.2にした場合、TiO2表面は、TiO2の電荷ゼロ点(pH=6)よりも低いため、正に帯電します。しかし、トリエタノールアミン(TEA:triethanolamine)を添加することで、pHが3.2から8.5に変化し、表面は負の電荷を帯びます。陽イオンと負に帯電したTiO2表面との強い相互作用のため、量子ドットの吸着量は、TEAの添加により2.3×104 μm-2から5.0×104 μm-2まで増加しました。表面電荷を制御する方法により、TiO2薄膜上の量子ドット濃度が大きく増加したことで6倍の強さの光電流が得られました。現在、このPbS量子ドットとは別に、InP、CdS、CdSeおよびSb2S3などの量子ドットが、増感剤もしくはp–n 接合型太陽電池のp型光吸収材料として研究されています。無機ナノ結晶の多くが有機増感物質と比較してより高い吸光係数を示すため、量子ドット材料は薄膜太陽電池の有望な光吸収物質として期待されます。

図 3.HgをドープしたPbS量子ドット増感太陽電池の光電流密度–電圧曲線。挿入図は、HgをドープしたPbS量子ドットのIPCEスペクトルおよび結晶構造を示しています。

要約および今後の展望

有機金属ハロゲン化物ペロブスカイトおよび金属カルコゲニドの無機増感材料についてレビューしました。メチルアンモニウム鉛ハロゲン化物ペロブスカイトにより、色素増感太陽電池の分野に大きな進展が見られました。長期安定性が確認されたこと、および酸化物表面にて数秒以内に作製できるため、ペロブスカイト太陽電池は商業化される可能性が高いでしょう。加えて、ペロブスカイト太陽電池は、20%のPCEが現実的に達成可能であることから、低コストかつ高性能な太陽電池技術になることが期待されます。量子ドットについては、量子サイズ効果を利用したバンドギャップの調整により、可視光から近赤外光までの光吸収が可能であり、きわめて高い光電流密度が得られます。今後は、ペロブスカイト化合物とNIR域を吸収する量子ドットとの組み合わせによる超高性能太陽電池の開発が課題となります。

謝辞

本研究は、韓国未来創造科学部(MSIP:the Ministry of Science, ICT & Future Planning)が出資する韓国研究財団(NRF: National Research Foundation of Korea)の支援を受けました。(Contract No. NRF-2010- 0014992, NRF-2012M1A2A2671721, NRF-2012M3A6A7054861 (Nano Material Technology Development Program) and NRF- 2012M3A6A7054861 (Global Frontier R&D Program on Center for Multiscale Energy System))

Materials

References

続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。

アカウントをお持ちではありませんか?