ZnO凝集体の合成とその色素増感太陽電池への応用

Qifeng Zhang, Kwangsuk Park, Guozhong Cao

Materials Science and Engineering, University of Washington, Seattle, WA 98195, USA

Material Matters 2010, Vol.5 No.2

はじめに

地球上のあらゆる生物にとって主要なエネルギー源である太陽光エネルギーは、カーボンニュートラルなエネルギー源として、エネルギーおよび環境問題に対する究極の解決策と考えられています。すでに50年以上にわたって、太陽光から電気にエネルギーを変換する多くの光起電力素子が開発されてきました。ところが、変換効率とコストという2つの大きな課題のため、このような素子は今でも限られた範囲でしか普及していません1。最も一般的な光起電力素子の1つである単結晶シリコン太陽電池は、50年以上前に発明され、今では市場の94%を占めています。単結晶シリコン太陽電池は、p型とn型の半導体を接合して形成されるp-n接合の原理に基づいて動作します。電子と正孔はp-n接合の界面で光生成し、p-n接合付近に形成される電場により分離され、外部回路を通して回収されます。残念ながら単結晶シリコン太陽電池は、材料コストが高いこと、および製造プロセスで大量のエネルギーを消費する、という2つの問題を抱えています。また、アモルファス薄膜シリコン太陽電池は、水素化によって欠陥のエネルギー準位を制御し、バンドギャップを小さくすることによって結晶質シリコンより高い光吸収効率を得ることができるため、単結晶シリコン太陽電池の代替候補として期待されています。ところが、アモルファスシリコンには不安定な傾向があり、最初の100時間の間に効率が1/2に低下する場合があります。単結晶シリコンとアモルファスシリコンの間に位置づけられるものとして多結晶シリコン太陽電池があり、約15%の変換効率が得られています。一方、ガリウムヒ素(GaAs)、テルル化カドミウム(CdTe)、セレン化銅インジウムガリウム(CIGS)などの化合物半導体は、直接バンドギャップ(直接遷移)型であること、p型とn型のいずれにもドープできること、太陽光スペクトルに適したバンドギャップを持つこと、および高い光吸収特性を示すことから大きな注目を集めており、16~32%の変換効率を得ることができます。このように、シリコンや化合物半導体を用いた太陽電池は実用に適した高い効率を達成していますが、長期目標である極めて低いコスト(0.40ドル/kWh)を満足するにはまだ大きなブレークスルーが必要です2-6。

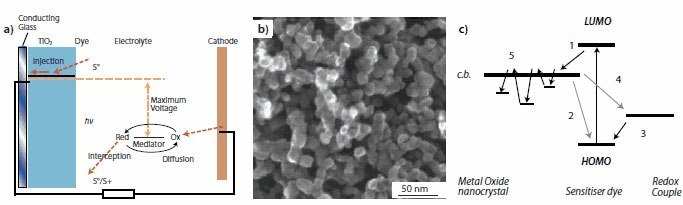

最近、酸化物半導体や有機色素をベースにした色素増感太陽電池(DSC:dye-sensitized solar cell)が、低コストで高効率の次世代太陽電池の候補の一つとして注目されています。DSCは、色素分子を吸着させた多孔質酸化物薄膜を光増感アノードとする光電気化学システムです(図1aおよび図1b)。白金をコーティングした透明電極が対電極(カソード)の役割を果たし、一般にI-/I3-レドックス対イオンを含む電解液が2つの電極を電気的に接続する導体の役割を果たします7-12。フォトン(光子)が色素の単分子層で捕捉されて励起電子が生成し、励起電子は酸化物電極中に速やかに注入され、正孔は電解液中のレドックス対によって対極へと運搬されます。DSCは、従来の単結晶シリコン系太陽電池や化合物半導体を用いた薄膜太陽電池と比較して、実用可能な比較的高い効率と費用効率を兼ね備えた太陽電池として有利であると考えられています。最も一般的なDSCは、1991年にO’ReganとGrätzelが初めて報告した、TiO2ナノ結晶膜とルテニウム-ポリピリジン錯体色素の組合せに基づくものです13。すでに広く認められている11%という太陽エネルギー変換効率は、TiO2-RuL’(NCS)3(「ブラックダイ」)系で達成され、その錯体色素の吸収波長は、入射光をより多く吸収できるように近赤外領域まで拡張されています9,14-16。ナノ結晶からなるTiO2薄膜電極は多孔質性と色素分子の吸着に利用できる高い表面積を有するため、DSCに用いられることが多い半導体電極です。同時に、半導体-増感剤色素界面の相対的なエネルギー準位が適切である、すなわちTiO2の伝導帯バンド端の位置が色素の励起状態エネルギー準位より低いため、色素分子から励起電子を半導体に効率的に注入させることができます。

図1電気化学的視点からみた色素増感太陽電池。(a)素子の構造と動作原理を表した模式図、(b)ナノ微結晶(直径約20nm)酸化物(TiO2)電極膜のSEM画像、(c)ナノ結晶質酸化物電極中の電子移動。光励起された電子は色素からナノ微結晶の伝導帯(c.b.)に注入され(1)、電解質中のレドックス対からの電子移動によって色素は再生されます(3)。注入された電子は、色素カチオン(2)もしくはレドックス対(4)と再結合する可能性があります。通常、(4)が支配的な損失過程であると考えられています。ナノ微結晶中での電子捕獲(5)も、エネルギー損失の原因となる素過程です。LUMOとHOMOは、それぞれ色素の最低空分子軌道および最高被占分子軌道を表します9,15,17。

DSCによって、アモルファスシリコン太陽電池と同等の比較的高い太陽エネルギー変換効率が得られたことで、シリコンや化合物半導体をベースとした高コストの太陽電池に対抗できる技術としてDSCに大きな期待が寄せられています。ところが、電子と酸化した色素分子(色素カチオン)または電解質中の電子受容体であるレドックスイオンとが電荷移動過程で再結合するときのエネルギー損失のため、変換効率をさらに向上させるには限界があります(図1c)18-20。このような再結合が起こるのは、TiO2ナノ微結晶表面に空乏層がないことが主な原因であり、光電極が厚くなると一層顕著になります。この電子再結合を抑制するために、電子輸送用の直接経路を与える1次元ナノ構造を用いたり、TiO2に酸化物コーティングを行ったコアシェル構造を利用して再結合率を最小化するなどの、さまざまな手法が探索されてきました。これらの方法とは別に、ナノ構造膜と光学的効果(光散乱または光閉じ込め)を組み合わせて光励起キャリアの生成を行う一連の方法も、光電極膜の集光能力を強化してDSCの性能を改善するのに有効であることが明らかになっています21。

Usami、Ferber、Luther、Rothenbergerらは、色素増感TiO2ナノ結晶膜に大きなTiO2粒子を光散乱中心として混合すると、光吸収が強化される可能性があると予測しました22-24。そして、光散乱の効率は、散乱中心の大きさや入射光の波長に相関することが明らかになっています25。散乱は、散乱中心の大きさがほぼkλ(kは定数、λは波長)のときに最大に達します。DSCの性能は、TiO2ナノ結晶膜を粒径の大きいSiO2やAl2O3、またはTiO2の粒子と組み合わせると大幅に改善できることが実験的に確認されています26-30。また、NishimuraおよびHalaouiの各グループも、フォトニック結晶層と従来のTiO2ナノ結晶膜を組み合わせて光を散乱させることによって、光電極の集光能力を改善することに成功しています31,32。ただし、大型の粒子をナノ結晶膜内に導入することによる、光電極膜内部の表面積の低下は避けられません。よって、光散乱による光吸収強化の効果を弱める一方、フォトニック結晶層を導入することによる電子の移動距離の増加という好ましくない結果を招くため、光生成キャリアの再結合率が大きくなる可能性があります。

最近、DSCに酸化物ナノ微結晶凝集体を使用した研究成果がいくつか報告されています33-37。酸化物ナノ微結晶凝集体によって、高表面積と効率的な光散乱中心を持つ光電極の作製が可能であることが実証されました。その結果、ZnOベースのDSCで変換効率が著しく改善されています33,36。本レビューでは、ZnO凝集体の合成、特性評価、および表面改質について紹介し、凝集体による光散乱が光電極の光吸収効率(LHE:light harvesting efficiency)向上に与える効果と、その結果として得られたDSC変換効率の大幅な改善について解説します。

凝集体による太陽電池の性能改善

ZnO凝集体の合成

ZnO凝集体は、亜鉛塩類をポリオール媒質中で160℃に加熱し、加水分解することで合成可能です36,38。通常、酢酸亜鉛二水和物(0.01 mol)をジエチレングリコール(DEG、100mL)に加えて激しく撹拌します。その後、油浴中で10℃/分の速度で混合液を急加熱し、撹拌しながら約8時間にわたって反応を継続させます。次に、得られたコロイド状溶液を次の手順により濃縮します。1)溶媒から凝集体を遠心分離する。2)上澄みを除去する。3)沈殿物をエタノール(5mL)中に再分散させる。ここで、160℃で合成した試料をサンプル1とします。また、比較のため、170℃、180℃、および190℃で合成した3つの試料を、サンプル2~サンプル4としました。

光電極膜の作製

ドロップキャスト法を用いて、光電極膜をフッ素含有酸化すず(FTO:fluorine tin oxide)ガラス上に作製しました。膜を乾燥後、350℃で1時間アニールし、残留有機物をZnO表面から除去しました。次に、膜をルテニウム錯体cis-[RuL2(NCS)2](N3色素)の0.5 mMエタノール溶液に約20分間浸漬して色素を吸着させました39,40。浸漬時間を厳密に制御し、表面Zn原子の溶解やZn2+/色素錯体の形成が起こらないように注意しました。これらは、色素から半導体膜への電子輸送を阻害する可能性があるためです。最後に膜をエタノールで洗浄し、余分な色素を除去しました。

形態と構造の特徴把握

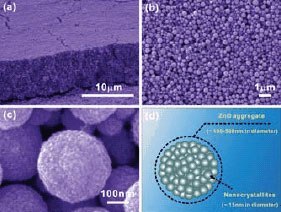

図2に示すように、走査型電子顕微鏡(SEM:scanning electron microscope)を使用してZnO凝集体膜(サンプル1)形態のキャラクタリゼーションを行いました。サブミクロンサイズのZnO凝集体が密に積層していることが分かります。これらの凝集体は直径が数十~数百nmの多分散のため、膜は極めて不規則な構造を示します。

図2160℃で合成した凝集体で形成されたZnO膜(サンプル1)のSEM画像と個々の凝集体の構造を示した模式図

高倍率SEM画像から、ZnO凝集体はほぼ球形であり、ナノ微結晶が密に充填していることが分かります。図2dの模式図に示したように各凝集体は、ナノサイズ微結晶の凝集によって多孔質性の構造を持ちます。ZnO膜は、1次ナノ微結晶からなるサブミクロンサイズの2次凝集体によって形成された構造を持つ点から、階層構造を持つといえます。図3に、サンプル2~4のSEM画像を示しました。合成温度が高くなるとともに、ナノ微結晶の球状凝集度が徐々に低下していることがわかります。170℃で合成したサンプル2はサンプル1と類似しており、凝集したZnOナノ微結晶から構成されていますが、球の形状が一部崩れています(図3a)。180℃で合成したサンプル3の一部は凝集体からなりますが、そのほとんどは球の形状を失っており(図3b)、合成温度をさらに190℃まで上げると、得られた生成物(サンプル4)は凝集せずに分散したナノ微結晶のみになります(図3c)。X線回折(XRD:X-ray diffraction)によって、どの試料もZnOの六方晶ウルツ鉱型構造であることが確認され、XRDスペクトルとScherrerの式41から、いずれの試料の1次ナノ微結晶の大きさも直径約15 nmと推定されました。すなわち、これらの試料は合成温度と形態が異なるにもかかわらず、ナノ微結晶の大きさには大きな違いがないと言えます。また、窒素吸着等温線から、4種類の試料はすべて、約80 m2/gというほぼ等しい比表面積を持つことがわかりました。

図3170℃、180℃、および190℃で合成したZnO膜のSEM画像(それぞれサンプル2~4に対応)

ZnO凝集体膜の光散乱

サンプル1~4(図2および図3にSEM画像を示した、異なる温度で合成したZnO膜)は、透明度に違いがあることが観察されました。これは光散乱によるものであり、色素増感時の膜の光吸収スペクトルで観測されます(図4)。どの試料も、390 nm未満で同程度の吸収強度を持つ固有の吸収を示していますが、これはZnO半導体自身の吸収に起因するものです。ところが、400 nmを超える波長での吸収は大きく異なっています。この吸収はZnO表面に吸着した色素分子によるもので、膜の構造に関係します。この吸収強度はサンプル1が最も高く、サンプル2と3はこれより低く、サンプル4が最も低くなっています。注目すべきは、サンプル4のみが520 nm付近に中心を持つ吸収ピークを示す点です。この可視域の吸収ピークは、N3色素のt2→π*金属-配位子電荷移動(MLCT:metal-to-ligand charge transfer)39吸収に対応しますが、N3色素とZnO間の電子結合のためにわずかにブルーシフトしています。一方、他の3つの試料(1~3)では、波長が可視から紫外に移るにつれて吸収は単調に増加しています。これらの吸収スペクトルは、ナノ微結晶がより凝集するほど可視領域でのフォトンの捕捉効果が高くなることを示しており、さらに、強い光散乱効果の存在も示唆しています。このような効果によって入射光が部分的に散乱し、膜の透過率が低下した結果、吸着した色素の吸収とは異なる疑似吸収が生じている可能性があります。

図4ZnO膜(サンプル1~4)の光吸収スペクトル

ミー理論42,43と光のアンダーソン局在44によって、球形粒子による光の散乱が解析的に説明され、粒子サイズが入射光の波長と同程度になったときに共鳴散乱が生じることが予測されています。ZnO膜内の凝集体はサブミクロンサイズであるため、特に可視光を効率的に散乱させる結果、光電極の集光能力が大幅に向上します。ZnO凝集体は、大きな酸化物粒子とは異なりナノ微結晶で密に充填されているため、内部表面積の損失をまったく生じません。50 nm未満のナノ微結晶からなる従来のメソポーラスTiO2電極では、その大きさが可視光の波長と大きく異なるため、通常、光の散乱効果はほとんど確認できなほど非常に微小であることに注意する必要があります。これは、可視波長でのサンプル4の吸収が比較的弱い原因でもあります。

太陽電池の性能

調製したままのZnO膜で作製した太陽電池を、電力密度100 mW/cm2のAM1.5疑似太陽光で照射しながら電流電圧特性を測定することにより、特性の評価を行いました。図5に、4つのZnO試料の代表的な短絡光電流密度に対する電圧曲線を示します。ほぼ完全な凝集状態のサンプル1は短絡光電流密度が最大であり、したがって変換効率も最大であった一方、ZnOナノ微結晶のみで構成されているサンプル4は、4つの試料の中で最小の短絡光電流密度と変換効率を示しました。表1は、4つの試料すべての開放電圧、短絡光電流密度、曲線因子、および太陽エネルギー変換効率を示しています。どの試料も開放電圧は約600 mVもしくはこれに近い値を示しましたが、短絡光電流密度はサンプル1の19 mA/cm2からサンプル4の10 mA/cm2まで大きな差がありました。その結果、変換効率はサンプル1の5.4%からサンプル4の2.4%まで徐々に変化し、球状凝集度が低くなるにつれて低下しました。

図5ZnO膜(サンプル1~4)の電流電圧曲線(出力電力100 mW/cm2のAM1.5標準太陽光を照射)

※ 変換効率ηと曲線因子FFは、η = Pout,max/PinとFF = Pout,max/(VOC × ISC)から計算。ここで、Pout,maxは最大出力、Pinは入射光のエネルギー密度、VOCは開放電圧、ISCは短絡光電流密度。

これらの膜はそれぞれ異なる光吸収特性を持つことから、太陽電池の変換効率の違いは、多分散凝集体によって形成される不規則な膜構造に起因する光散乱によるものと考えることができます。不規則構造によっておそらく膜内部にランダムな多重散乱が生じるため、光を閉じ込めるトラップが形成され、光の局在化が起きるものと考えられます。密に充填されたZnOクラスター膜での光誘起レーザー発光をCao45とWu46の各グループが報告していますが、これは、極めて不規則な構造による光散乱の影響が光の局在化を生み出すことを示す一例です。凝集体を用いた光電極膜で構成されたZnO太陽電池では、光散乱によって光電極内における光の移動距離が大幅に伸びるため、フォトンと色素分子間の相互作用の起きる確率が高くなると思われます。すなわち、光散乱によって光電極の集光効率が改善され、太陽電池の変換効率が向上することを意味します。そして、図5のサンプル1において、光散乱のないZnOナノ結晶膜であるサンプル4の2.4%をはるかに上回る5.4%という変換効率が得られた理由でもあります。

変換効率の凝集体サイズ依存性

光散乱効果が光電極膜の構造(凝集体の平均サイズやサイズ分布など)と密接な関係があることをさらに明らかにするために、太陽電池の変換効率の凝集体サイズ依存性について検討しました。そのために、まず、単分散ZnO凝集体と多分散ZnO凝集体を調製しました。多分散ZnO凝集体の合成方法は、前述と同様の沈殿法を用いました。ただし、加熱速度は、多分散度を制御するために異なる値を採用しました。具体的には、サイズ分布が広い多分散ZnO凝集体の作製には10℃/分で急速加熱する一方、比較的サイズ分布が狭い多分散凝集体の合成には5℃/分の速度で加熱しました。単分散ZnO凝集体を合成するには、温度が130℃に達して酢酸亜鉛が完全に溶解している間に、所定量の別の溶液(原液)を反応溶液に加えます。原液は、ゾルゲル法で調製した5 nmのZnOナノ粒子のジエチレングリコール分散溶液(約10-3 Mの濃度)です。凝集体の大きさは、用いた原液の量によって調製しました。たとえば、0.5 mL、1 mL、5 mL、10 mL、および20 mLの原液から、それぞれ直径が350 nm、300 nm、250 nm、210 nm、および160 nmの単分散ZnO凝集体が得られました。

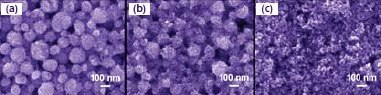

図6サイズとサイズ分布の異なる凝集体によるZnO膜のSEM画像。(a)および(b)多分散凝集体(それぞれグループ1および2に対応)、(c)~(g)単分散凝集体(それぞれグループ3~7に対応)

凝集体の平均サイズとサイズ分布が太陽電池の性能に及ぼす影響を調べるために、さまざまな構造を持つ多くのZnO膜を調製し、7つのグループ(グループ1~7)に分類しました。グループ1と2の膜は多分散ZnO凝集体で形成され、その他のグループは単分散凝集体のみを含んでいます。図6は、これらの膜試料すべてのSEM画像です。図6a~6gは、それぞれグループ1~7の試料に対応しています。グループ1の試料は直径が120~360 nmの範囲の多分散ZnO凝集体であり、グループ2の試料も同様に多分散ZnO凝集体ですが、直径は約120~310 nmの範囲にあることが分かります。その他の試料はすべて単分散ZnO凝集体で、平均サイズはグループ3が約350 nm、グループ4が約300 nm、グループ5が約250 nm、グループ6が約210 nm、グループ7が約160 nmです。

図7色素増感ZnO太陽電池内の凝集体のサイズとサイズ分布に対する(a)太陽エネルギー変換効率および(b)短絡光電流密度との関係

すべての試料について、光強度100 mW/cm2のAM1.5疑似太陽光を照射したときの電流電圧(I-V)特性を測定することにより、太陽電池の特性の評価を行いました。その結果を図7に示します。図7aは、ZnO凝集体のサイズとサイズ分布に対する変換効率の関係を、図7bは、短絡光電流密度との関係を示しています。多分散ZnO凝集体の光電極膜は、単分散ZnO凝集体の膜と比べて変換効率と短絡光電流密度がいずれも高くなっていることがわかります。最大直径が360 nmの多分散ZnO凝集体からなる電極膜(グループ1)は、すべての試料の中で最大の変換効率(4.4%)を示しています。これは、最大直径が310 nmの多分散ZnO凝集体(グループ2)の効率(3.3%)より33%高く、平均サイズが約350 nmの単分散ZnO凝集体(グループ3)の効率(2.7%)より63%高くなっています。同様に、最大直径が360 nmの多分散ZnO凝集体(グループ1)で得られた21 mA/cm2という最大短絡光電流密度は、最大直径が310 nmの多分散ZnO凝集体(グループ2)の15 mA/cm2を40%上回り、単分散ZnO凝集体膜(グループ3)の12 mA/cm2を75%上回っています。単分散凝集体しか含まないZnO膜では、ZnO凝集体の大きさが小さくなることで、短絡光電流密度(12 mA/cm2から7 mA/cm2)や、変換効率(2.7%から1.5%)の低下に直接影響を与えていることが分かります。異なるグループのZnO試料を用いた各太陽電池の変換効率の違いは、開放電圧や曲線因子ではなくセルの光電流の違いにのみ起因することが示されました。さらに、光電流は、光電極膜の内部表面積で決まる色素吸着量、または光電極膜内の光の伝播挙動のいずれかに基本的に関係していました。窒素吸着等温線の測定では、いずれのグループの試料でも比表面積は約80 m2/gであることが分かっています。このことから、色素吸着量によって短絡光電流密度が変化したのではないと考えられます。したがって、膜構造の凝集体のサイズとサイズ分布の違いが光の伝播に異なる影響を与えた結果、光電極の集光効率に大きな影響を及ぼしたものと推測しました。

光の伝播に対する膜構造の影響を明らかにするために、図8に示すように、7つのグループのすべての膜の光吸収スペクトルを測定しました。直径160 nmのZnOナノ微結晶を含む膜は、単結晶ZnOで得られるものと類似した典型的な吸収を示しました。3.2 eVのバンドギャップエネルギーに対応する385 nm未満の吸収は、ZnO半導体固有の光吸収を表します。この膜では、波長が385 nmを超える可視領域での吸収はほとんど見られません。ナノ微結晶のZnO凝集体が徐々に形成されて凝集体が大きくなるとともに、可視領域での光吸収が増加しているように見えます。最も顕著な増加は、直径が120 nm~360 nmの広い範囲に分布する多分散ZnO凝集体からなるグループ1の膜で見られます。この結果は、光吸収の増加がZnOナノ微結晶凝集体に由来し、単分散凝集体の平均サイズもしくは多分散凝集体のサイズ分布の分散度に比例することを示唆しています。この現象は、サブミクロンサイズのZnO凝集体の光散乱によって説明が可能であり、おそらく、膜内を伝播する光の方向が変化し、膜を透過する光が減少するものと考えられます。

光散乱は、光電極膜内を伝播する光の経路の変化や距離の増加によって、光の伝播挙動に影響を与えるため、フォトンとZnOナノ微結晶上の吸着色素分子との間の相互作用が起こる確率が高まり、集光効率が改善されます。単分散凝集体のみで構成される膜と比較して、多分散凝集体の膜は、図8と図7aにそれぞれ示したように、光吸収と変換効率の改善において明らかな利点を持っています。多分散凝集体は、膜を形成する際にランダムに充填されると不規則な構造を生じやすくなります。文献によると、規則性の低い媒質ほど光の多重散乱と光を閉じ込める閉ループを効果的に形成することが明らかになっています45-47。凝集体の大きさが広く分布していれば膜アセンブリー内の不規則性が高くなり、大きさが非常に広い範囲に分布する多分散凝集体からなるグループ1の試料が、最も高い変換効率を示すことになります。多分散凝集体が光吸収と太陽電池効率において優れた結果を示すもう1つの理由は、大きさの異なる凝集体によって広い範囲の波長で光の散乱が生じることです。多分散凝集体は、強い光散乱を生じる効果を持つことのほかに、最密重点構造の光電極膜を形成するように網目状の相互接続を構築し、膜内での電子輸送経路が増えるという点でも優れていると考えられます。

表面改質による変換効率の向上

リチウムイオンを介したZnO凝集体の成長

リチウムイオンはZnO凝集体の成長を調整することが可能であり、ナノ微結晶の成長と凝集体の分散度を高めることが報告されています。そのため、光電極膜への色素吸着が改善されるとともに光散乱の効果が高まることで、変換効率がほぼ53%増加し、DSCの性能が改善されます。リチウムイオン存在下でのZnO凝集体の代表的な作製方法は、まず、0.1 Mの酢酸亜鉛二水和物(ZnAc・2H2O)と0.01 Mの酢酸リチウム塩(LiAc・2H2O)をジエチレングリコール(DEG)に加え、5℃/分の速度で160℃まで加熱します。化学反応を進めるために、溶液を約2時間にわたって160℃に保ちました。次に、純粋なZnO凝集体の作製法と同様に、遠心分離、上澄み除去、数回にわたるエタノールを用いた沈殿物の再分散の順に処理を行い、コロイドを濃縮しました。沈殿物を約0.5 M濃度となるようにエタノール中に分散させて最終的に得られたコロイド状懸濁液は、光電極膜の作製にそのまま使用可能です。ここでは、リチウムイオンの存在下で合成したZnO凝集体を、「Li-ZnO」と表します。比較のため、基準用に「pure-ZnO」凝集体膜も作製しましたが、この場合はZnAc・2H2OとDEGのみを含む反応溶液を使用しました。

図9リチウム塩存在下で合成した凝集体(「Li-ZnO」)とリチウム塩を用いずに合成した凝集体(「pure-ZnO」)から作製したZnO膜の光起電力特性

図9に、リチウム塩存在下で合成した凝集体とリチウム塩を用いずに合成した凝集体から作製したZnO膜の代表的な光起電力特性を示します。この2種類の膜は、開放電圧(VOC、640~660 mV)と曲線因子(FF、0.44~0.48)の点で近い値を示しました。ところが、短絡光電流密度(ISC)は異なり、pure-ZnOでは13 mA/cm2、Li-ZnOでは21 mA/cm2という値が得られています。光電流密度が高いほど変換効率も高くなります。Li-ZnO膜の効率は6.1%に達しますが、pure-ZnO膜では4.0%です。この変換効率の大幅な改善は、ZnO凝集体の合成にリチウムイオンを用いたためであると考えられます。つまり、凝集体の形態、構造、および表面化学に対するリチウムイオンの影響が太陽電池の性能にプラスの効果をもたらし、色素吸着の増加と光散乱効果の向上という結果が得られたと考えられます。

図10ZnO凝集体膜の形態と構造。(a)、(b)pure-ZnO膜の異なる倍率のSEM画像。(c)、(d)Li-ZnO膜のSEM画像。(e)ZnOナノ微結晶で構成された凝集体の階層構造を示した模式図。

図10は、pure-ZnO膜とLi-ZnO膜のSEM画像です。低倍率写真(図10aおよび図10c)から、形態が明らかに異なることが分かります。pure-ZnO膜は単分散凝集体からなりますが、Li-ZnO膜では凝集体サイズが数十~数百nmの広い範囲に分布しています。リチウム塩の存在下で合成したZnO凝集体の多分散性の違いは、リチウムイオンがZnO凝集体の成長に与える大きな影響を反映したもので、これらのリチウムイオンがZnOナノ微結晶の凝集を仲介するようにZnO表面に吸着している可能性があります。Li-ZnO凝集体が多分散性を示すことは光散乱にとって好都合であり、これが光電極の集光効率に寄与し、セルの変換効率向上に一部貢献していると考えられます。pure-ZnO膜とLi-ZnO膜の光散乱特性の違いは、光吸収スペクトルによって確認しました。その結果を図11に示します。いずれの膜にも385 nm未満の波長に固有吸収帯があり、可視領域に別の吸収の山が現れていることが分かります。後者は光散乱の結果であり、拡散反射や拡散透過による光の吸収を引き起こすと考えられます。こうして膜の透明度に影響を与え、擬似的な吸収としてスペクトルに表れます。またLi-ZnO膜に関しては、pure-ZnOより可視領域での強い吸収が見られます。これは、単にLi-ZnO膜内の凝集体は大きさが極めて多分散的であるためで、単分散凝集体より効果的に光散乱が起こると思われます。

図11pure-ZnO膜とLi-ZnO膜の光吸収スペクトル

ZnO凝集体の多分散性による光散乱効果の向上以外に、リチウムイオンを使用した合成によっても、ZnOナノ微結晶の大きさと凝集体内の細孔径が増加することが指摘されており、色素の浸透および電解質拡散の点で有利な、より多孔質の構造が得られます。さらに、リチウムイオンの存在によってZnOの表面安定性が向上する可能性も考えられるため、Zn2+/色素錯体の形成が抑えられ、ZnOへの色素の単分子層吸着が促進される可能性があります。これらの要素は、いずれも太陽電池の性能改善に役立つと考えられます。なお、これらの試料のX線光電子分光法(XPS:X-ray photoelectron spectroscopy)による測定結果は特に重要です。XPSスペクトルからは、pure-ZnO膜とLi-ZnO膜の間に検出可能な違いは見られなかったことから、これらの膜が化学組成上は同一であると言えます。言い換えると、リチウムイオンの存在下で合成したZnO凝集体を「Li-ZnO」で表しているにもかかわらず、リチウムがZnO中にドーパントとして存在する可能性やZnOとの複合体を形成している可能性がないことを示しています。

ZnO表面へのTiO2の原子層堆積

ルテニウム錯体色素のZnO凝集体表面安定性を改善するには、リチウムイオンを使用したZnO凝集体の成長によって表面を変化させる方法のほか、ZnO表面に薄膜を堆積させてコアシェル構造を形成させる方法があります48。原子層堆積(ALD:atomic layer deposition)法は、その優れた自己制御性および成長温度が低いことによりコアシェル構造を作製するのに最適な手法であり、多孔質構造体に極薄層を被覆することが可能です49,50。ALD法を使用して多孔質ZnO凝集体に極薄のTiO2層を堆積させることにより、太陽電池の変換効率が大幅に改善されました。図12a~12cに示した模式図のように、ALDで堆積させた極薄TiO2層は、凝集体表面と細孔内部で完全かつコンフォーマルな被覆になっています。色素分子はすべて、TiO2被覆表面に吸着します。ALDによるこのようなコンフォーマル被覆は極めて薄いため、図12eと図12fに示すように下層のZnO構造体の形態は変化しません。ALDのサイクルを10回行うことで得られるTiO2被覆層の厚さは、0.3~0.6 nmと推定されています51,52。隣接するZnOナノ微結晶間の接触は維持されるため、ZnO内の良好な電子移動が可能であると考えられます(図12d)。こうした構造体の特徴により、ZnOの利点である高い電子移動度を損なうことなく、色素担持量が増加し、ZnO凝集体の表面安定性が改善されると考えられます。

図12(a)色素分子が吸着したZnO凝集体、(b)ミクロ細孔を含むZnOナノ微結晶、(c)ALDによるZnOナノ微結晶表面上へのTiO2のコンフォーマル被覆、を表した概略図。(d)ZnO表面上にALDで堆積させたTiO2コンフォーマル被覆および隣接ZnOナノ微結晶間の連続した接触による効率的な電子移動の詳細を示す拡大概略図。(e)ZnOナノ微結晶のサブミクロンサイズ凝集体と、(f)TiO2薄層を被覆したZnOナノ微結晶のサブミクロンサイズ凝集体を用いた光電極膜のSEM画像。

Brunauer-Emmett-Teller(BET)法53によるTiO2を被覆したZnO凝集体の測定から、各凝集体内部のミクロ細孔はALD処理後も残っており、光電極膜の多孔質構造が保持されていることを示唆する結果が得られています。これは、光電極が十分な色素を吸着するために非常に重要な特性です。TiO2被覆層の導入により、ミクロ細孔の大きさと容積がいずれもわずかに減少することが観察されました。TiO2被覆層を持つZnO凝集体の構造では、ZnO/TiO2界面にn-n*ヘテロ接合が形成されるために、再結合を抑制する作用があると考えられます54。これは、電気化学インピーダンス分光法(EIS:electrochemical impedance spectroscopy)によって確認され、TiO2被覆層によって凝集体/電解質界面での再結合が抑制されることが明らかになっています。その結果、セルの開放電圧と曲線因子のいずれもが増加し、変換効率は5.2%から6.3%に大きく改善されました(表2)55。

結論

ZnO凝集体をDSCの光電極材料として合成し、その特性を検証しました。ZnO凝集体はナノサイズ微結晶によって構成されるため、極めて大きな表面積を持っています。同時に、凝集体の大きさはサブミクロン範囲にあり、これは可視光の波長と同程度であるため、光を極めて効果的に散乱します。光電極膜の中で光が散乱すると光の移動距離が大幅に伸び、光電極の集光効率が改善されます。これは最終的に、凝集体からなる光電極を持つDSCの変換効率の改善につながります。典型的な例では、ZnOの場合、凝集体ではナノ微結晶と比較して120%を超える変換効率の向上が見られました。ナノ微結晶はその大きさが光の波長よりはるかに小さいため、光を散乱させることはできません。

凝集体の大きさは多分散分布しているため、より強い光散乱が容易に生じる可能性があると考えられます。リチウムイオンを介してZnO凝集体を成長させることによって多分散分布が得られ、ルテニウム錯体色素のZnO表面安定性が改善されました。また、ALD法でZnO凝集体にTiO2層をコーティングする処理は、ZnO/TiO2界面におけるn-n*ヘテロ接合の形成によって、電子再結合を低減する効果があることが明らかになりました。これら表面改質方法によって、色素増感ZnO凝集体太陽電池の変換効率が5.2~5.4%から6.2~6.3%に向上させることができました。光電極膜にナノ結晶凝集体を使用して光の散乱効果を利用することで、すでに10~11%の変換効率を達成しているTiO2ベースのDSCの性能がさらに改善されることが期待されます。

Acknowledgements

本研究は、米国エネルギー省のOffice of Basic Energy Sciences, Division of Materials and Engineeringの助成金DE-FG02-07ER46467(Q.F.Z.)、the Air Force Office of Scientific Research(AFOSR-MURI, FA9550-06-1-0326)(K.S.P.)、ワシントン大学TGIF助成金、the Washington Research Foundation、およびインテル社の支援を受けています。

関連製品

参考文献

続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。

アカウントをお持ちではありませんか?